指定居所监视居住受害者陈堃对《囚禁》的评论

在我们本月稍早发布中文版图像报告「囚禁:在中国指定居所监视居住秘密监狱内」时,没有意料到能够引起如此大的迴响。它成为了我们网站上阅读次数最多的报告之一,我们也收到许多来自读者–包括指定居所监视居住受害者–的回馈,他们讨论了自己的经历和我们报告当中描述的情节吻合或不同之处。其中一位回馈的读者陈坤,就是早年遭受这种被滥用的不人道监禁体系的受害者。

在我们本月稍早发布中文版图像报告「囚禁:在中国指定居所监视居住秘密监狱内」时,没有意料到能够引起如此大的迴响。它成为了我们网站上阅读次数最多的报告之一,我们也收到许多来自读者–包括指定居所监视居住受害者–的回馈,他们讨论了自己的经历和我们报告当中描述的情节吻合或不同之处。其中一位回馈的读者陈坤,就是早年遭受这种被滥用的不人道监禁体系的受害者。

此处下载PDF格式报告

2014 年,我所经历的指定居所监视居住

从 2014 年开始,十一假期对于我们家来说就不再是单纯的七天假期,而是每年一次的噩梦回忆。2014 年 10 月 1 日晚上,我的女友(现在的妻子)在北京家中被持枪特警抓走,很快被关进北京郊区某军事基地,执行所谓「指定居所监视居住」70 多天。就在她被抓的五天之后,即 2014 年 10 月 6 日下午,我也被同一批人抓走,关进同一个军事基地,同样执行「指定居所监视居住」,计 81 天。抓捕我们的理由,据说是因为支持香港雨伞运动。

在许多普通人的认知里,仅从名字上看,「指定居所监视居住」是一种颇为柔性的惩罚方式,远比什么刑事拘留、关押在看守所轻松得多。可是大家怎么想得到,温情脉脉的名字背后却是最恐怖的非法监禁和酷刑折磨。

过去六七年间,我许多次尝试向各种朋友解释指定居所监视居住的恐怖,但我不擅长作画,只能以纯粹语言的形式描述,不免留下遗憾。今年 10 月 5 日,正好看到「保护卫士」最新发布的一份报告:《囚禁:在中国指定居所监视居住秘密监狱内》(以下简称《囚禁》)。这份报告深度揭露中国「指定居所监视居住」的黑暗世界,是首次有调查报告透过丰富的插画、卫星照片与建筑草图,来描绘指定居所监视居住秘密监狱系统,将其真实面貌公之于众。终于,终于有一份图文并茂的报告来揭露这种惨无人道的非法刑罚。

回忆指定居所监视居住的那些日子对我来说仍然是一种精神煎熬,但我还是认真读完了这份报告。我发现很多人的经历与我类似,也有人经历了更可怕的事,比如被强制喂食不明药物导致意识错乱等等。

阅读这份报告时,别人的描述文字及图片又把我的思绪带回七年前的北京冬日。我在经历指定居所监视居住之时见过的那些人、经历的那些事,又一一浮现上来。因此,我想借用《囚禁》的叙述提纲,分享我亲身经历的指定居所监视居住。

一、抓捕

《囚禁》提到:「突然袭击是指定居所监视居住抓捕的决定性特点。」

我是 2014 年 10 月 6 日下午三点多被抓的,地点在北京市海淀区上庄镇一条偏僻小路上。当时那条路上只有我一个人走路,停在路边的吉普车里突然出来两个人。其中一人是海淀区国保小鄂(不知全名),另一人向我出示了他的工作证:北京市公安局,张京京。

他们问我:「你是不是 XXX ?」我说是。他们又说:「等你一天了。跟我们走吧!」

还没等我反应过来,就被他们强行塞进吉普车,并且手机和背包也被立刻夺走,这让我完全没有机会向外界求救,甚至都无法发送消息告诉家人朋友说我被捕了。因此在我被捕之后的一周,对于外界来说,我只是失去联系了。

我被从郊区带回家里,被迫签下传唤通知书、搜查通知书。然后我被戴上黑头套塞进警车,留下十几个警察在我家搜查。因为我拒绝当场告知手机密码,领头的警察要求手下给我「背剑铐」,也就是一只手从肩膀上面背过去,另一只手从背后背过去,再把两只手铐到一起——这本身就是一种酷刑。

第一站是到北京市海淀区东升派出所,在那里又被迫签下刑事拘留通知书,罪名是「寻衅滋事罪」。然后从派出所开车一小时左右,直接到达指定居所监视居住的地方。当时正值北京秋天的黄昏,我又是高度近视,全程戴着黑头套,因此完全看不清外面的路况。

二、指定居所监视居住内部

《囚禁》提到:「指定居所监视居住通常神秘莫测。」

我至今不知自己被关押的地点所在,只知道那是一个住满武警的军事基地,每天无数次听到飞机起降的声音,怀疑是在北京南苑机场(南边)或者北京首都机场(东北方向)附近。

根据我在东升派出所签下的那份拘留通知书,后来他们给我家人寄去一份拘留通知书,上面说我被关押在北京市海淀区看守所。而实际上,我至今都不知道海淀区看守所在哪里。我是直接从东升派出所被拉到指定居所监视居住地点的,一直待在那个军事基地的同一个房间,没有去过任何看守所。想起那年冬天,我可怜的家人提着我的棉衣,一个一个看守所去找我,都是「查无此人」。他们哪里知道,我被关在一个法外之地。

我被拘留的第 30 天左右,他们才让我签下一份「指定居所监视居住」通知书,上面的罪名已经变成「危害国家安全」。然而到那时为止,我已经被实际上指定居所监视居住了一个月。

三、日常作息

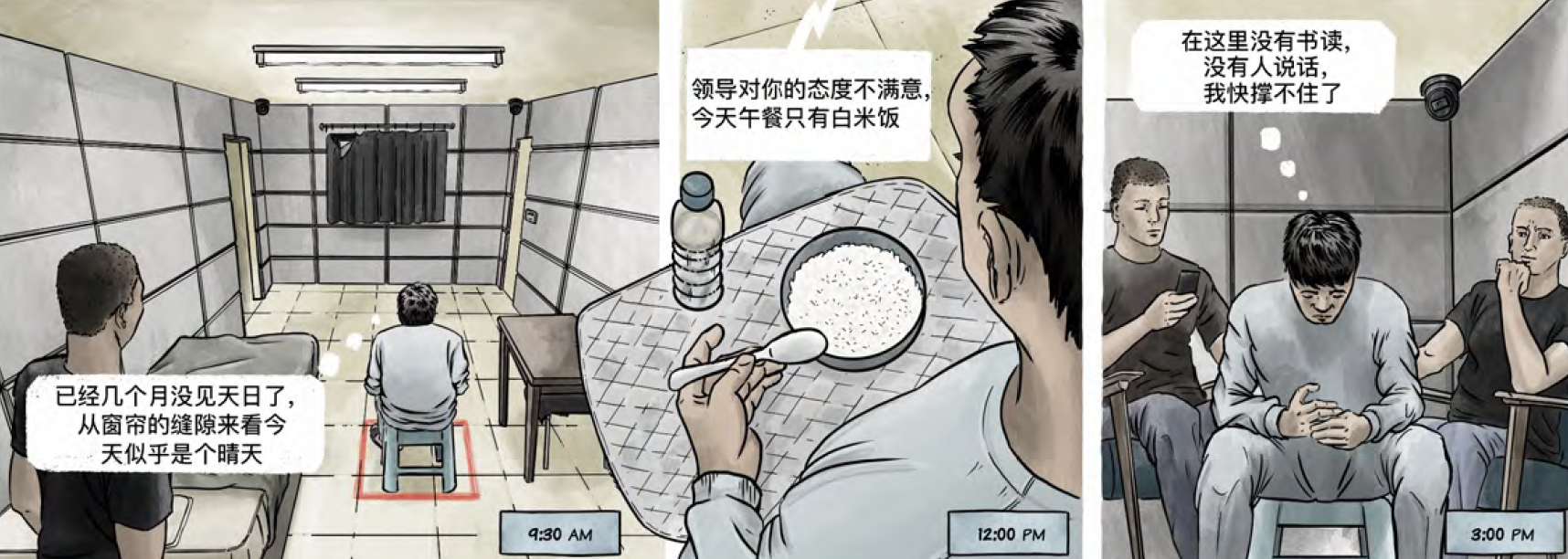

《囚禁》提到:「指监的生活意味着孤立、无聊和恐惧。你在里面唯一的陪伴,将是被指派全天候 24 小时对你监视的两名看守。」

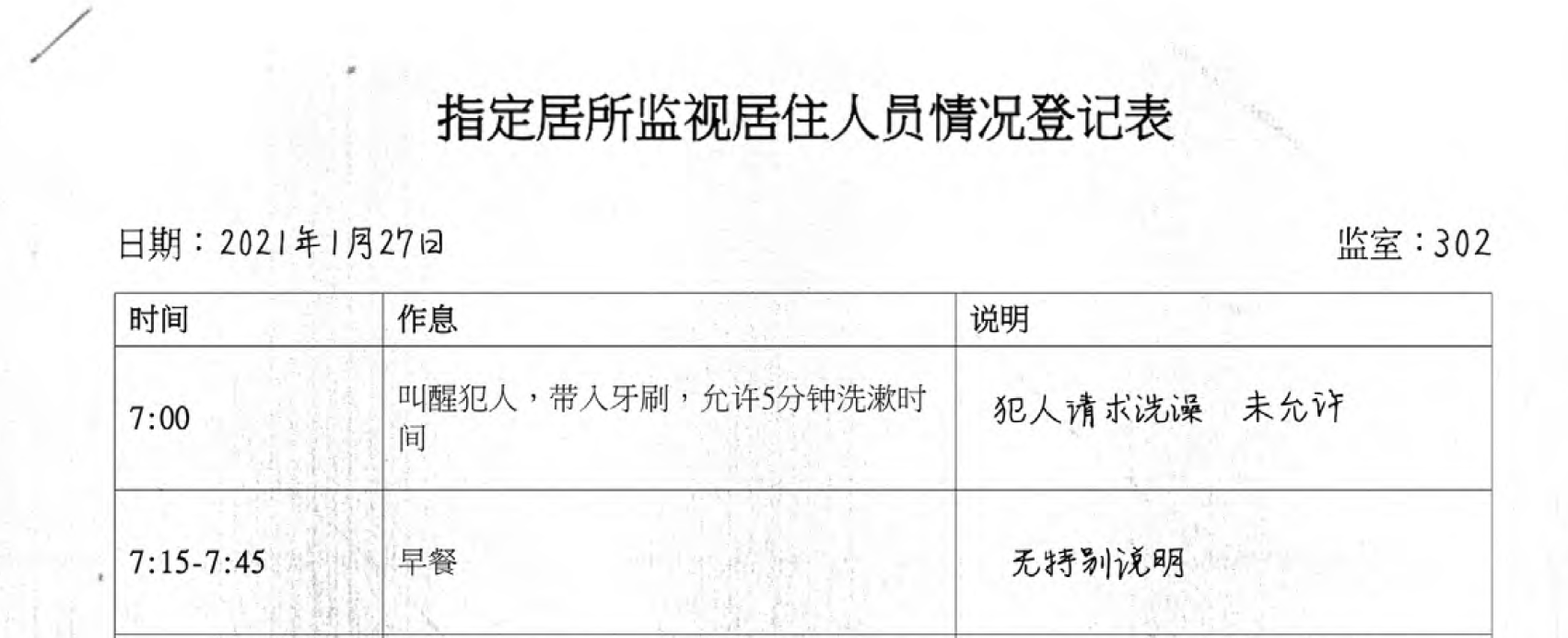

我被关押在 302 房间,看守我的是一群年轻的边防武警。他们不知道我的名字,更不知道我的案情。对他们来说,我就叫「302」,我是他们的「对象」(看管对象)。

我被关押在 302 房间,看守我的是一群年轻的边防武警。他们不知道我的名字,更不知道我的案情。对他们来说,我就叫「302」,我是他们的「对象」(看管对象)。

他们两人一班,每两个小时换班一次。只有三种情况,我才能离开那个房间:①申请上厕所;②不定期被允许洗澡;③抓捕或审讯我的人要把我带走。

无论哪种情况离开,他们都会叫来第三个甚至第四个武警。我从他们的谈论中得知,看守我的两个人不能直接把我带离房间,否则他们会被严厉惩罚,而我的惩罚可能更重——用他们的话说:等同越狱。

这捕之前,我已经戴着将近一千度的近视眼镜。从被指定居所监视居住那天起,尤其是最早的几十天里,我完全无法使用眼镜,哪怕每次被审讯完之后需要我签字的时候,也不被允许戴眼镜。用他们的话说:就写两个字,不戴眼镜死不了。

直到后来,他们给我纸笔,要求我写下所谓的案情陈述,我这才有机会戴眼镜。自从有了纸笔和眼镜,我就不肯放下。看守人员不能知道案情,当然就更不能看我写的东西,所以我经常借口在写案情陈述,其实是在写一些自己还记得的文章和诗词,以此打发时间。

看守人员都很年轻,文化程度很低。他们也会偷偷与我聊天,当然只是聊一些无关案情的事,比如你从哪里来、你是什么学历、你有没有结婚之类。据他们说,我这个本科毕业的人是他们看守的人当中学历最低的。印象最深的是,有次半夜听见一个武警小声哭泣,原来是失恋了!我半夜醒来,躺在床上,但仍然假装在睡觉,身体不动,嘴巴微微地开合,听他聊他的恋情,我试着开导他。后来,这个武警成为所有看守当中对我比较照顾的一个,在他值班的时候,在不违反规定的情况下,他会尽可能地允许我活动身体和写东西。

《囚禁》当中提到:「两名看守在离你很近的位置坐在带软垫的圈椅上,他们不是一动不动的监视你,就 是在玩着手中的手机。」

在我当时的经验里,手机这种东西是被绝对禁止的。整个军事基地,只有每个班的领导(指导员)有手机,所有人要与外界联系都必须找他借手机。普通武警被严格禁止使用手机,因为那个地方的一切都是秘密,绝对不能外泄。哪怕他们不值班、回到宿舍休息的时候,也不能使用手机。我就不止一次地听到过,指导员经常突击检查宿舍,某人刚买的手机被发现,当场就被摔碎,而且要写检查、记大过。所以,他们进入我的监室的时候,绝对不可能带手机,否则我和他们都会有大麻烦。

在我当时的经验里,手机这种东西是被绝对禁止的。整个军事基地,只有每个班的领导(指导员)有手机,所有人要与外界联系都必须找他借手机。普通武警被严格禁止使用手机,因为那个地方的一切都是秘密,绝对不能外泄。哪怕他们不值班、回到宿舍休息的时候,也不能使用手机。我就不止一次地听到过,指导员经常突击检查宿舍,某人刚买的手机被发现,当场就被摔碎,而且要写检查、记大过。所以,他们进入我的监室的时候,绝对不可能带手机,否则我和他们都会有大麻烦。

四、监室

《囚禁》提到:「房间内的一切设置都进行了防自杀考量。」

关于「防自杀」,他们可谓是费尽心机。我从来没有想过的一些自杀方式,都是从这里知道的。

我的监室和审讯室,完全是同一个地方。每次审讯人员进来的时候,看守人员就要全部退出,坐在门口等待命令。而且审讯人员进入之后,房间的摄像头、窃听器就要关闭,因为任何看守人员都不能知道案情。而当审讯人员离开的时候,三个看守(日常只是两个)会马上进入房间,全面检查。

我先会被询问:他们给你抽烟了吗?他们给你刀了吗?他们给你针了吗?他们打你了吗?

然后我会被要求脱光衣服检查一次:被要求下蹲检查,确保阴部和肛门内没有藏东西;又被要求坐下、抬起双脚,确保足底没有藏东西。我早晨花了半天时间整理好的被子与床铺也会被掀翻检查,确保里边没有藏着任何利器。之后我又花时间穿衣服、重新整理床铺。这个过程是我感到最被侮辱的事。用他们的话说:反正你有的是时间,多做几遍又有什么关系?

五、酷刑和威胁

《囚禁》提及:「不过他们很小心,通常不会留下可视痕迹,通常将他们拳头控制在你的腹部和背部,而避开脸部和下肢。」

我刚被关进那里的时候,对指定居所监视居住并没有什么概念。毕竟那是 2014 年,根据《囚禁》当中所说, 2013 年才开始出现这种现象呢。当时我要求见律师,否则我不说任何东西;我还拒绝交出手机和邮箱密码……结果可想而知,我被带到另外一栋建筑实施酷刑。

他们准备了两条湿毛巾,把我的手腕绑起来,再用绳子绑在湿毛巾外面,然后把我吊在窗户栏杆上,只有脚尖着地。实际上,只有两只手腕承受着整个身体的重量。他们不会仅仅满足于吊起来折磨我的手腕,而是开始用一根非常小的、像钢笔一样的电棍在我身上到处戳。

那次酷刑的尾声是,他们问我:「你有没有心脏病?」我说没有。他们又问:「要不要我们帮你制造一点心脏病出来?」我看到旁边桌上放着一台什么机器,怀疑是不是产生更大电流的机器呢?这时我脑子里想起一个人:「小马奔腾」公司老总李明。他曾经是中国知名的文化传媒人,牵涉到原公安部副部长李东生案件,被带走调查之时,突发心肌梗塞猝死。我早先就听说,他可能是被酷刑致死。因此当我听到正在对我实施酷刑的人问我「要不要帮你制造一点心脏病出来」的时候,我被吓坏了,我知道我无法再像之前那样强硬地拒绝交出密码。

我当时忘了,在我第一次被审讯的时候,他们就告诉过我:你涉及危害国家安全,你的案件很严重,由国安部、公安部、解放军和武警四部门联合办案。我当时竟然忘了曾经读过的中国历史,但凡这种案件、这种级别的部门办案,他们从来不会心慈手软。

六、写在最后

我的大多数经历都与《囚禁》当中所描述的类似,这里就不再赘述。

写完这篇分享之后,我忽然想起:当年直接迫害我和众多师友的刽子手、原北京市公安局长、原公安部副部长傅政华,已经在 2021 年 10 月 2 日落马。七年前的 10 月 1 日,我们那次案件第一个人被抓。虽说傅政华落马也只是中共在执行其匪帮家法,但是像他这样一个典型的酷吏恶警终于落马,这个直接参与迫害我们的人恐怕会在监狱里度过余生,我还是难以抑制自己的高兴。

陈堃在 2010 年还是一名大学生时就开始对人权产生兴趣,当时他加入了福建网民计划,该活动旨在揭露警方对于一名年轻女子遭轮奸谋杀的案件进行掩盖。他曾经为独立智库Transition Institute和教育NGO立人大学工作,这两个组织此后都被政府强制关闭。他也是陈玫的兄弟,陈玫因参与端点星计画而于2021年被判入狱15个月,该计画将中国网络上遭受审查的文章存档,当中包括许多关于 Covid-19武汉肺炎的文章。

陈堃在 2010 年还是一名大学生时就开始对人权产生兴趣,当时他加入了福建网民计划,该活动旨在揭露警方对于一名年轻女子遭轮奸谋杀的案件进行掩盖。他曾经为独立智库Transition Institute和教育NGO立人大学工作,这两个组织此后都被政府强制关闭。他也是陈玫的兄弟,陈玫因参与端点星计画而于2021年被判入狱15个月,该计画将中国网络上遭受审查的文章存档,当中包括许多关于 Covid-19武汉肺炎的文章。

陳堃目前和他的妻子住在法国。