小心!在中国拍照,你可能会被送进秘密监狱!

李孟居于 2023 年 7 月抵达日本,这是他近四年来首次获准离开中国。 照片来源:李孟居

- 台湾商人李孟居因为被监禁和限制出境在中国度过了将近四年時間

- 李是中国秘密监禁系统“指定居所监视居住”的又一海外受害者

- 他被拘留仅仅是因为他的明信片被认为敏感,以及手机上有一些公开拍摄的军车照片

当台湾商人李孟居在2019年被中国国安关押在一家酒店房间时,他曾幻想过逃脱。

但他知道他毫无希望。在中国无处不在的监控系统以及整合到监控摄像机中的人脸识别技术之下,即使他成功逃离当局也可以轻松将他缉回。

在终日无所事事、无人交谈、不见天日、不关灯、祇能在三名警卫的监视下在房间有地毯的地方漫无目的地来回踱步的情况下,他时常思考脱困的方法。

他回忆说:「我甚至想过用自己的血在卫生纸上写下求救信息,然后从浴室的窗户扔到外面去。」「但我知道他们会找到我,然后事情会变得更严峻。」

李身陷一种被联合国称为「强迫失踪」且等同酷刑的秘密监禁系统。

这被称为「指定居所监视居住」(RSDL),警察可以将受害者单独监禁六个月,期间不见天日、不能活动、甚至无法接触律师。知名的RSDL受害者包括加拿大的康明凯(Michael Kovrig)和麦可斯帕弗(Michael Spavor)、澳洲记者成蕾,以及众多中国维权律师。

绩效指标的受害者?

2019年8月,李从台湾飞到香港,计划从香港跨境到中国进行为期兩天的商务旅行。他根本不知道短短兩天的计划会耗掉四年的光阴。

因为这本应是一趟短暂的商务旅行,作为摄影爱好者,他的背包里装有一台装有镜头的数码相机、五张跟香港反送中运动有关的文字设计明信片,以及200张写着「爱、和平、同情和沟通」的粉色卡片,李说:「这些卡片是为了支持那时候在罢工的长荣航空员工而制作的。」

8月20日,原定在深圳的最后一个早晨,他在一个商业区里的酒店中吃早餐。从酒店餐厅的窗户中,他注意到停泊在附近公共空间的军用车辆。他在餐桌上拍了几张照片,其中一张是下方军车被圈起来的照片。他把照片传到一个Line群组(Line是台湾非常流行类似WhatsApp的社交媒体平台),随后下楼打算走到附近拍更多照片。

李回忆起当时的状况与一般公众场所无异,市民在附近走动,没有任何路障,也没有任何标示警告不能拍照。他随手拍了三张照片并发送了其中一张。

回酒店收拾行李后,他回到香港的边境计划前往机场乘坐回家的飞机。

「我想,我应该越过这个边境起码25次了,我完全不觉得有什么危险。」李说。

正当他在过关的时候,一名中国边境官员拦住了他,并要求他打开行李检查。

「我深思了这个问题(为什么会在边境被拦检)两年。」他说。

李认为海关人员可能已经收到命令要对跨境的台湾和香港人的行李进行更严格的检查,或许是认为他们对当时香港的抗争更有同理心。他的朋友在那一段时间跨境都经历了比以往严格的行李检查。

最后,李相信他不是因为个人行为而被「抓」,他祇是关键绩效指标(KPI)的一名受害者。很可能是边境官员受到指示要拦下每X个香港人或台湾旅客中的一个,并找到一些可以提出指控的东西。

而李作为台湾人很容易被辨识出来,因为他们的大陆通行证(台胞证)祇会发给台湾人。

边境官员在翻找李的行李时发现一个镜头滤镜后变得愤怒。

「这乍看之下有点像香港示威者使用的防毒面具的滤毒罐(有效过滤催泪瓦斯)」李说。在他证明这是相机滤镜后官员便平静下来。

然后他找到了明信片。

「他变得非常生气,并要求我说明这些明信片是用来做什么的。」他清楚记得。

随即他被送进一个房间,几名警官随后也进了该房间。一名警官表示粉色的卡片是关于支持颜色革命的。另一警官质问他为什么会有那么多卡片。

几个小时后,大概晚上7点,四名来自深圳国家安全局的警官赶到,并开始询问跟明信片有关的问题。

再30分钟后,他被送上一辆大巴,没有被铐住也没有被套上头套,跟我们曾记录的大多数RSDL的案件不一样。大概10分钟后,他被送达一个小酒店,并被带到二楼的一个套房里。

那是他接下来72天的「家」。

指定居所监视居住

第二天,警官通知他,他正被置于指定居所监视居住。

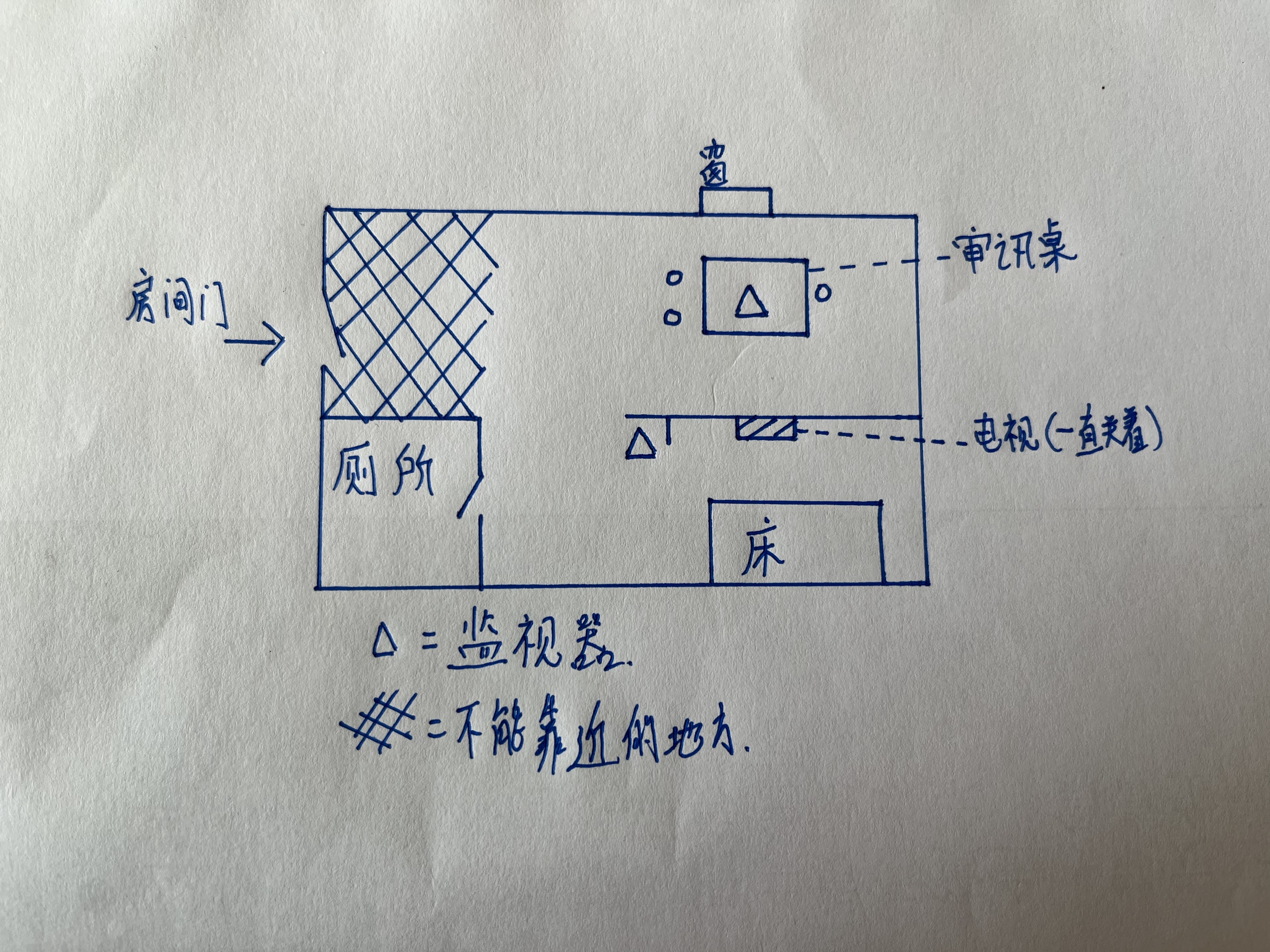

他被关押在一间普通的酒店房间里。与其他RSDL设置不一样,他的房间没有防自杀软垫,门没有特殊锁,天花板也没有安装监视器。但卧室和客厅都有监视器,每天24小时监视他,睡觉时间也不例外。

房间内长期有三名警卫监视他。尽管他可以在房间内自由走动,但他不能靠近大门口。如果他要去洗手间,警卫也会跟着他。

李说客厅只有一张桌子和几张椅子,也是审讯他的地方。根据中国法律,RSDL中的审讯不应在同一建筑物里进行。

可能这里曾经有沙发,但已经被拿走了。

房间里的窗帘一直都是关闭的,他也不被允许靠近窗户或者触摸到窗帘。

房间里灯火通明,无论早晚都不关灯。

在卧室内有一台电视,但不允许打开。在RSDL的72天里,李没有任何书籍,没有报纸,没有纸,甚至连一张纸都没有。有时候他会尝试跟警卫聊天,询问他们来自哪里,但通常都没有任何回应。

在房间里度日如年,李试图借着打扫卫生让自己忙碌一点。

「这段时间对我来说十分煎熬,我无事可做。所以我每天都会打扫房间,我每天都会清洁地板和桌子。我也会在房间四处走动锻练身体,打发时间。」

在RSDL期间,他没有遭受肉体折磨,但国安曾威胁他,如果他不招供会被永远关押。

「我非常害怕」,他对当时的恐惧印象深刻。

指定居所监视居住的规矩

许多RSDL的受害者都提到了他们必须遵守的规定 – 通常是被限制在房间内一个小区域内,睡觉时手要放在寝具上。相比之下,李的拘留比较宽松。

「因为我是台湾人,我觉得他们对我比较好」,他说。

只要他远离窗户跟大门,他都可以自由走动。在睡觉时他手也可以放在棉被下,但不得把头盖住。有时候他可以在浴室里有一点隐私。

他每天早上7点起床,刷牙洗脸。早餐是典型中式早餐 – 一个鸡蛋,汤饺和豆浆。「食物还算不错」,他回忆说。午餐在中午,他们会送来各式各样的食物,像比萨、可乐、汤。晚餐在下午5点半到6点,他总是独自用餐。

两年后,李已刑满释放,但因为有两年的出境禁令无法离开中国,他回到了他记忆中的这个地点。他说:「这里不再是酒店,已经变成了某个协会的大楼。」

审讯

在那72天里,他算过他被审讯了超过100次,每次大概一到两个小时。有些日子他会被审问两三次,有时候则没有审讯。

一开始,他们主要询问关于明信片的内容。他们还详细追问了他的过往,包括他小学、上课的地方、在纽约攻读的MBA、他是否有从事过NGO工作等。「他们想要很多细节。」

后来在羁押期间有机会会见律师时,他得知警察曾试图以那些明信片为由,以分裂主义和煽动颠覆国家政权为由起诉他。但由于证据不足,检察官拒绝了这两项指控。

最后,警方改变了策略,以「为境外刺探、非法提供国家秘密罪」为由起诉李孟居。理由是他手机里的在公共空间中拍摄到所有人都能随意看到的军用车辆照片,以及他透过Line把这些照片传给了在台湾的朋友。检察官批准了这一指控,并于10月31日将李从指定居所监视居住转移到了广州花都区看守所,距离深圳数小时车程的地方。

在台湾的反应

当李在8月失踪时,他在台湾的家人首先在新竹市警察局申办失踪人口报案。他们祇能告诉警察李离开了台湾,但没有回来。

随后,通过一些在台湾的关系,他们给深圳警察打了电话,李的兄弟传给警察一张他的照片。几分钟后,他们透过对比在公共场所的人脸辨识摄像头和他的身份证内容确定李曾经在深圳出现。

深圳警方不知道或者是没有告诉他们李已被拘留。他家人被在台湾的「关系」告知,如果不想情况变糟,要对李的案件保持沉默低调。

但在8月底,媒体已经报导了李的失踪。李也相信从那一天(第九天)开始,因为他的案件已被公开,他在RSDL中的待遇也有所改善。

直到9月11日,也就是他被带走的三周后,中国才公布他已被拘留。

10月11日,李仍然被关押在那酒店房间里,中国国家电视台播放了李被迫认罪的影片(将在文章的第二部分详述)。

拘留,监狱,限制出境

李在拘留中度过了接下来的一年零五个月。自2019年8月20日被拘留,他直到2020年1月才第一次见到律师。

「我家人跟我说他们联系了十多位律师,但没有人愿意接我的案子。」

李很幸运,他被允许选择自己的律师。许多在中国的人权捍卫者无法自行聘请律师,必须接受官派律师.

但他的律师也没什么能力帮助他。

「我觉得那个律师的唯一用处就是帮助我跟家人沟通。他根本不替我辩护,他只要求我认罪⋯⋯他说这样我才会获得更短的刑期,这是他唯一能帮助我的方法。」

起初,李想坚持自己是清白的,但最终听从了律师的建议。

中国的定罪率几乎100%。

这位律师确实有协助到李和他的家人传递讯息。他不被允许跟家人会面或交谈,也没有台湾官员在RSDL、拘留或者在监狱里探访过他。

他的听证会在2020年6月15日举行,他的判刑则在下一年的1月15日。最终他被判处一年零十个月徒刑。

对李来讲,最困难的时期是在法庭听证和判刑之间。

他回忆说:「我不知道他们会判我多少年,那段时间非常痛苦。」

被判刑后,他要求被转移到监狱里。他觉得那里的条件更好,他可以与其他中国囚犯见面。

因为他已被拘留一段时间,他在大约四到五个月后就刑满释放。

在他获释前的一个月,他再次受到沉重的打击。

「一个官方办公室告诉我,我必须服完额外两年剥夺政治权利的附加刑,其中包括出境禁令。我感觉非常震惊,没有任何人,包括我的律师,有事先警告我相关的附加刑。」

保护卫士在《困于笼中》研究了中国日益泛滥的限制出境问题。

获释后,他前往了在深圳、上海以及北京的出入境管理局询问工作人员他是否有被限制出境。他们告诉他并没有他案件的信息,并建议他尝试出境。因此,他在上海订了一张机票,但在最后一刻被阻止登机。

在两年期满前的三天,警方发送了短讯通知他,在附加刑完结后他就可以离境了。

2023年1月24日,他乘坐飞机离开中国,距离他命途多舛的商务旅行已时隔四年,李哭了。他回忆说:「这是把四年以来的紧张情绪释放。」