头等舱:我被遣返出中国的经历

以下为保护卫士负责人彼得·达林撰写的个人评论文章。

就在昨天,整整十年前,我被中国遣返,并依据《反间谍法》被禁止入境,这标志着我在中国秘密监狱指定居所监视居住(简称指居)中的那段地狱般经历的结束。中国的人权捍卫者们曾讲述过他们被拘押、遭受酷刑和被监禁的故事,一些外国人也公开谈论或写下了自己在指居中的经历或被迫进行电视认罪的遭遇——但几乎没有人讲述过被遣返回国这一经历。

在曾深度卷入我这场“闹剧”的 Michael Caster 的提醒下,我想起了这个古怪的周年纪念日,便翻出了我在获释后几天内写下的那份长达 15 页的“事件报告”。这些文字一下子把我抛回了过去,于是我决定根据笔记重新整理并分享这段对我而言颇为有趣、甚至带点幽默的个人经历。

遣返准备阶段

1 月 21 日,在审讯次数已明显减少的情况下——那天下午“只”审了六个小时,此前已连续数周白天或夜里接受审讯,消息终于传来:我将被“保外就医”,并被遣返。遣返日期未知。可能是几天、几周,甚至几个月,他们说自己也不知道。

他们要求我列出一份想从公寓取走的物品清单,所有东西必须能装进我唯一拥有的那个背包里。他们说,这份清单会交给我的女友锦玲,她也被关押在同一处指居设施中。她将被允许前往我的住所,亲自收拾这些物品。

在整个关押过程中,我一直努力保持冷静,并下定决心无论发生什么都不失态……然而,当他们告诉我锦玲将被无罪释放时,我几乎崩溃了。强忍住如释重负的泪水是一场相当艰难的战斗,之所以成功,只是因为我不想让他们得到那种满足感。

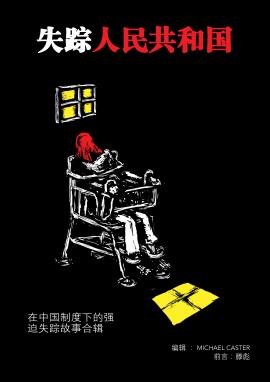

后来,锦玲在“保护卫士”(Safeguard Defenders)那本广受好评、关于指居的书籍《失踪人民共和国》中写道:

由于决定对男友行使驱逐出境,我被允许在释放前回家拿一些简单的行李,离开监视居住地时,被遮住眼睛一直到胡同的家,那天据说是北京冬天最冷的一天,应该也是我体验过的最冷的气温,房子里因为很久没有人气和暖气的原因,有一股比外面更阴冷的氛围。踏入房间,里面散发出阴冷而自由的气息,虽然被人押着,但至少它不是秘密监狱。鳖一眼厨房水槽,里面还躺着我们被抓那天剩下的食物和未洗的碗,一股悲凉感袭来。随意收拾了几套衣服和书,又继续被蒙着眼睛带回了监视居住的秘密基地。

我请求了在男友离开前给我们安排一次见面,经历这次必将成为我们俩人生中最重要一笔的事件后,我需要确定我们互相的态度。

我被蒙着眼睛带到了一个见面的房间,他已经在那儿等着了,他的胡子已经长成似野人的样子,瘦了很多......

第二天,也就是 1 月 22 日,大约上午 10 点半,我被从牢房穿过狭小的走廊,带进了那间“会客室”。那是位于我所处指居设施一侧的房间,我此前只见过几次。我被允许与锦玲见面 30 分钟,讨论需要处理的具体事宜。那名唱白脸的审讯人员在场,还有一名翻译,用手持摄像机全程拍摄,不许有任何身体接触。但这个规定在她被带进来后很快就被打破了。她甚至告诉我,警察告诉她我将在 26 日被遣返。

在此前的秘密拘押期间,这样的“违规行为”一定会遭到惩罚,但这一次,他们选择了睁一只眼闭一只眼。

两天后,1 月 24 日,我又在审讯室里度过了一个下午。他们告诉我,遣返将在第二天进行,让我“午饭前做好准备”,并穿上我自己的衣服。那天的大部分时间都用来清点从我这里没收的大量证据,以及哪些物品会归还、哪些不会。锦玲在我家为我打包的背包也被检查了一遍。颇具讽刺意味的是,考虑到他们对我的那些不实指控,背包里竟然包括大卫·怀斯关于美中间谍战的书《猎虎行动》(Tiger Trap)。

他们还要求我提供父母的电话号码,理由荒唐至极:说等“完整法律程序结束”后,会联系我处理剩余被没收物品的取回事宜。直到今天,我仍在等待那通电话。

一切都如他们所说,在 1 月 25 日中午左右开始了。

两名我从未见过的人来到我的牢房,随行的还有平时那些国安人员和看守。这两人身材魁梧,穿着仿佛李连杰电影里才会出现的武术风制服,看上去比我这辈子见过的任何人都更具压迫感。几名国安人员身着看起来像是正式阅兵服,手持摄像机,全程拍摄整个过程,一直拍到我坐上飞机为止。

在镜头前,他们以极其正式的方式当众宣读了我解除“指定居所监视居住”的决定书。随后又说明,在抵达机场之前,除非发生医疗紧急情况,否则一律不允许任何形式的交谈。接着,他们给我蒙上眼睛,两侧各有一名看守架着我,把我带出牢房,穿过走廊,进入电梯,下到地下层,然后把我塞进了车里。

这几乎是我当初被带来时的完全逆向流程。也和那次一样,我这只“老外鼻子”再加上一点小动作,成功把眼罩顶开了一条小缝,让我能勉强看到周围的一点情况。那两名“李连杰式”的警卫坐在后座两侧夹着我,而一名主要负责我的国安人员则坐在副驾驶旁。

车队至少有五辆车。我好几次从后视镜里看到了它们——从北京南四环一路驶向机场。我被抓走那晚已是午夜,车队在夜色中以接近 200 公里每小时的速度狂奔。而这一次,却正好赶上午饭高峰期。尽管警灯闪烁,那大约 50 公里的路程却感觉漫长得不可思议。

抵达机场后,事情开始变得相当超现实,甚至有些荒诞可笑。

他们用从我家中搜走的、超过 15 万元人民币中的一部分款给我订了机票。完全不吝啬花钱——给我买了一张从北京飞往斯德哥尔摩的北欧航空单程头等舱机票,价格高达 22,261 元人民币。直到今天,那仍是我人生中唯一一次乘坐头等舱。更令我惊讶的是,其余的钱竟然退还给我了,和我背包里为数不多的随身物品放在一起。

此时我其实并没有仔细想过,被遣返在实际操作中会是怎样进行的。是不是由这些壮汉警卫和国安人员一路把我押到登机口?事实证明,我完全想错了。我们在机场里绕行了好一阵子,最后停在了一个侧边航站楼外。车就那么停着,我们在里面坐了好一会儿,随后他们才终于取下我的眼罩,把我带下车。和之前一样,举着摄像机的人员已在一旁就位,拍摄我被带入一处靠近停机坪、类似接待大厅的地方。

我被安排坐在一间宽敞、挑高的大厅里的一把扶手椅上,座位呈四方形排列。身着中式衣服的年轻女子为在座的所有人奉茶,唯独我例外——我拿到的是一杯咖啡。那感觉更像是一场盛大国事仪式的开场,而不是一次遣返。我后来意识到,这里几乎可以确定就是礼宾 / 国宾接待厅。

他们再次用中文和英文向我宣读了正式的遣返和禁止入境决定书,以极其庄重的语气告诉我:我将依据当时(2014 年)的《反间谍法》被遣返,并被列为不受欢迎人物,禁止入境中国 10 年。写下这些文字时,这个禁令也即将到期。

随后,几名官员拿走了我在离开指居设施前被归还的护照,消失了大约一个小时。

在此期间,现场有那位喝白脸的国安官员和那两名“李连杰装束”的警卫,又加入了两名穿着同样制服的看守。大约一小时后,这支古怪的小队伍出发前往一个非常小的出入境检查区域,在那里我的护照被检查并盖章。我这才意识到,这一定是供高级别贵宾使用的特别通道,不禁觉得自己又“解锁”了一项奇特的人生经历。外面停着一辆小巴,直接把我们送到飞机旁,如果我没记错的话,是一架大型空客,航班号 SK966。

走下车,踏上停机坪,来到飞机旁后,我被带着沿一条小侧梯进入廊桥。白脸审讯官和他的上司——一位五十多岁的女性,我一直认为她掌管着整个指居设施,几周前我曾因所遭受的虐待与她发生过激烈争吵——陪我走上最后几级台阶,来到机舱门口,却刻意没有跨过那道门槛。

我最后说的话是,请他们代我向那位红脸审讯官致意——他在整个调查过程中一直与白脸审讯官共同主导,然后说道:“嗯,我不能说这是一次愉快的经历,但至少是一次有趣的经历。”

一句我永生难忘的话。而那份干巴巴的幽默感,依旧没有丢。

在飞机起飞延误的整整三个小时里,那些“李连杰式”的警卫一直站在停机坪上,仿佛生怕我会试图“逃回”中国……而我看到的最后一幕中国画面,是白脸审讯人员和另一名国安官员站在廊桥窗边的身影。多亏了 USB 充电器救活了我早已没电的手机,让我拍下了那一幕。

本文中的少部分内容此前曾发表于保护卫士的书籍《失踪人民共和国》(The People’s Republic of the Disappeared)。该书第三版计划于 2026 年上半年以英文和中文同时发布。本书聚焦于越来越多外国公民在中国遭遇指定居所监视居住的经历,多位备受关注的受害者为此贡献了他们的亲身故事。

针对那些有亲友在中国被拘押、失踪或被逮捕的外国公民,保护卫士近期发布了实用手册《在中国失踪》(Missing in China)。该手册可在我们的网站上免费获取,提供英文、中文和日文版本。它专门旨在赋能家属,使其能够成为被拘押者最有效的倡导者,也应当成为在中国拥有高风险外籍员工的企业的必读材料。

该手册曾被外国受害者和政策专家评价为“弥足珍贵的瑰宝”、“清醒而清晰、全面且毫不回避现实”、“提供了至关重要的实务建议”,以及“政策制定者应当认真研读的突破性中国问题分析”等,诸如此类的高度评价不胜枚举。